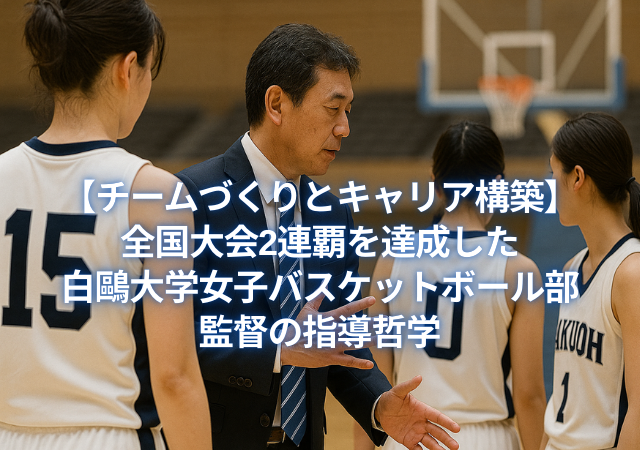

【チームづくりとキャリア構築】全国大会2連覇を達成した白鷗大学女子バスケットボール部監督の指導哲学

バスケットボールコートの上で輝く選手たちの背後には、常に彼らの成長を見守り、導く指導者の存在があります。競技力向上はもちろんのこと、人間としての成長や将来のキャリアまでを見据えた指導哲学は、アスリートの未来を大きく左右します。今回は全国大会2連覇という輝かしい実績を持つ白鷗大学女子バスケットボール部の監督が語る「勝利の哲学」と「選手育成」について深掘りしていきます。この記事を通して、アスリートとしてのキャリア構築や、引退後の人生設計についての貴重な示唆が得られるはずです。

チーム改革から始まった勝利への道

白鷗大学女子バスケットボール部の監督は、就任当初から大きな壁に直面していました。当時は短大のチームであり、4年制大学と戦わなければならない状況で、選手たちも必ずしも「強くなる」ことを目標にしていたわけではなかったのです。

監督が最初に取り組んだのは、意外にも技術指導ではなく「生活を律すること」でした。体育館の入り口の履き物が乱雑に置かれている様子を見て、「履き物も揃えられないチーム」という状況から改革をスタートさせたのです。

「社会に出たらどういうことをやっていかなければならないか」という視点から指導を始め、それをバスケットボールに繋げていくというアプローチは、単なるスポーツ指導を超えた人材育成の哲学と言えるでしょう。この取り組みが実を結び、監督就任から5年目頃には、選手たちから「もっとうまくなりたい」「もっと勝ちたい」「実業団チームやプロでやりたい」という前向きな声が聞かれるようになりました。

「楽しさ」を取り戻した指導法の転換

監督自身も、就任2年目で2部から1部へ昇格、1年目でインカレ出場という早い段階での成功体験から、一時期は「スカウティングしなくても勝てるのではないか」という思い上がりがあったと率直に振り返っています。

しかし、その後結果が思うように出なくなると、練習時間を無闇に延長するようになり、選手たちの表情から楽しさが失われていく様子を目の当たりにしました。日をまたぐほどの6時間もの長時間練習を課していた時期もあったといいます。

転機となったのが監督就任5年目。「自分が指導者になりたかったのは『楽しかったから』」という原点に立ち返り、指導方法を一変させました。この決断により、選手たちが再び楽しく取り組むようになり、監督自身も楽しさを取り戻すことができました。そして何より、チームの結果も再び上向きになっていったのです。

「目標」と「目的」の明確な区別

このチームの強さの秘訣は、「目標」と「目的」を明確に区別している点にあります。インカレでの優勝は「目標」であり、それ自体は学生スポーツにおける最高峰の達成です。

一方で、その「目的」はバスケットボールを通じて「社会で通用する人材になること」にあります。具体的には責任感を持つこと、自分の力で歩んでいくことができる人間になることを重視しています。

監督はよく選手たちに、「人間的な成功」や「ありたい自分(誠実、謙虚、寛容)」を追求することの大切さを説き、バスケットボールでの成功やプロ選手になることは、その探求過程での一つの道筋に過ぎないと伝えているそうです。

アスリートに必要な「努力」の本質

アスリートとして成長するために必要な努力とは何でしょうか。監督は選手たちに、大学4年間という限られた時間の中で「来る(苦労する)」という字がつくほどの努力をするよう促しています。

しかしその努力は、単に長時間練習するといった時間的なものだけではありません。「自分自身の頭で考えること」や「誰かとコミュニケーションを取って良い情報を得ること」も重要な要素と考えています。

また、挨拶ができることはコミュニケーションのきっかけとなり、そこから価値ある情報が得られる可能性があるとも指摘しています。こうした考え方は、アスリートとしてのキャリアだけでなく、セカンドキャリアにおいても非常に有効な姿勢と言えるでしょう。

質の高いパフォーマンスを目指すためには、最初は「量」が絶対に必要だと考える一方で、それはあくまで質を追求するための過程であり、自分のレベルが上がれば質を重視する方向に変わっていくという柔軟な考え方も示しています。

独自のチーム文化がもたらす強さ

白鷗大学女子バスケットボール部の特徴的な取り組みとして、卒業生との強いつながりがあります。オフシーズンには、日本リーグ(Wリーグ)でプレーしている卒業生のほとんどが大学に戻り、現役選手と一緒に練習をしたり、アドバイスを行ったりする文化があるのです。

また、プロチームとの合同合宿やゲームを夏に行うなど、高いレベルの経験を積む機会を積極的に設けています。

チームの特徴を一言で表すと「爽やかなチーム」と言われることが多いそうですが、その裏には「一つ一つのプレー自体は泥臭い」という実態があります。最後までボールを追う、審判に文句を言わない、ゲームが止まった後の行動が早い、ネクストプレーへの切り替えが速いといった細部へのこだわりが、このチームの強さを支えているのです。

| チームの特徴 | 具体的な行動例 |

| 泥臭いプレー | 最後までボールを追う |

| 規律ある態度 | 審判に文句を言わない |

| 素早い切り替え | ゲーム停止後の行動が早い |

| 礼儀正しさ | 試合終了後にボールを審判に返して挨拶 |

連覇を達成する秘訣として監督が挙げるのは、「連覇を意識しないこと」「今やれることを精一杯やること」の重要性です。日々の努力を当たり前のスタンダードとし、前年のチームを超えることを目標とする姿勢が、結果的に連覇につながると考えています。

世界で戦う日本女子バスケットボールの現在地

監督はユニバーシアード日本代表の監督も務めた経験から、日本女子バスケットボール界の現状についても興味深い視点を持っています。現在の日本女子バスケットボール代表チームは世界ランキング10位前後の高い位置にあり、東京オリンピックでは銀メダルという輝かしい成績を残しています。

身長が高くなくフィジカルも強くないチームがメダルを獲得することは、バスケットボール界では考えられないことでした。日本の女子バスケットボールが世界中のどの国とも異なる「繊細な」戦術を取り入れている点が、その強さの源泉になっているようです。

アスリートキャリアを支えるスポーツコミュニティ株式会社の取り組み

アスリートのセカンドキャリア支援に力を入れているスポーツコミュニティ株式会社では、YouTube番組「アスリートキャリア」を通じて、新たなキャリアを模索するアスリートと人材を求める企業とのマッチングを目指しています。

この取り組みは、選手としての経験や培った能力が、ビジネスの世界でも十分に通用することを社会に発信する重要な役割を担っています。「行動をまず起こせば自分で道は切り開ける」という監督の言葉は、競技生活の先を見据えるアスリートにとって心強いメッセージとなるでしょう。

公式HP:https://sports-community.co.jp/

YouTube「アスリートキャリア」: https://www.youtube.com/@Athletecareer

セカンドキャリアに活きるバスケットボールでの学び

今回紹介した白鷗大学女子バスケットボール部の監督の指導哲学からは、競技力向上だけでなく、人間的成長や社会への貢献を重視する姿勢が伝わってきます。

バスケットボールを通じて培った「自分の頭で考える力」「コミュニケーション能力」「責任感」「自立心」は、どのような職業に就いても必ず活きるスキルです。これらの能力を意識的に育てることが、アスリートのセカンドキャリアの成功につながるのです。

アスリートのみなさん、そしてアスリート採用を検討している企業のみなさんは、YouTubeチャンネル「アスリートキャリア」で実際の対談を視聴し、スポーツとビジネスの世界を結ぶヒントを見つけてみませんか?

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

-―-株式会社・合同会社・一般社団法人、それぞれの特徴を理解する-300x300.png)

この記事へのコメントはありません。