アスリートが社会で活躍するための指導論とは?國學院大學アルティメット部監督が語る人材育成の秘密

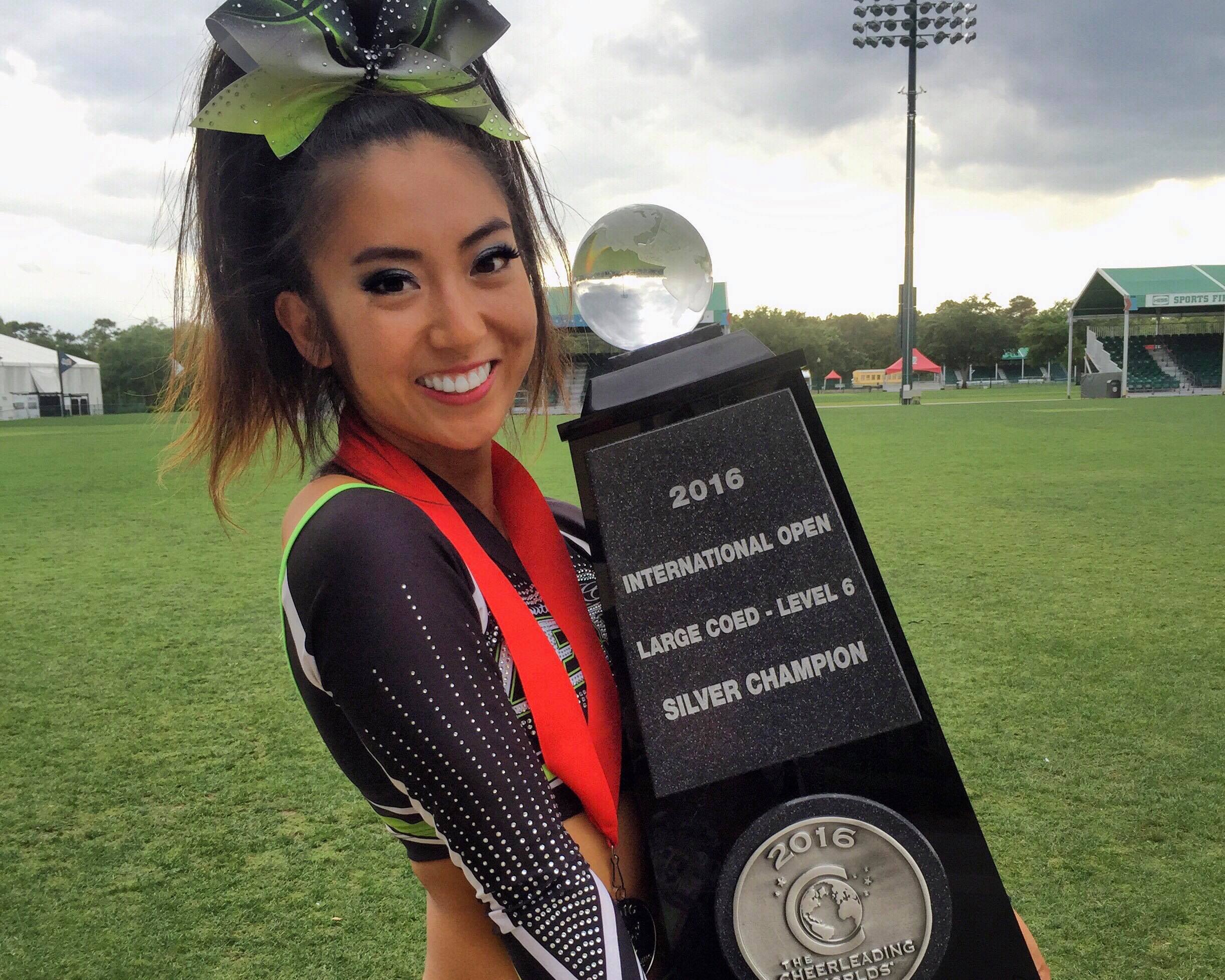

現役時代の競技成績だけでなく、引退後の人生においても成功を収めるアスリートには、共通した特徴があることをご存知でしょうか。それは、現役時代に「競技を通じて社会人として必要なスキルを身につけている」という点です。

この記事では、YouTubeチャンネル「アスリートキャリア」で公開された國學院大學アルティメット部監督の対談から、アスリートが社会で活躍するための指導論について詳しく解説します。勝利よりも人材育成を重視する指導法は、現役アスリートはもちろん、指導者を目指す方、そしてアスリート採用を検討している企業にとって貴重な洞察を提供してくれるでしょう。読み進めることで、スポーツで培った能力をビジネスシーンでどう活かせるのか、具体的なヒントが得られるはずです。

指導者としての原点:レギュラーになれなかった経験が生んだ視点

國學院大學アルティメット部の平川監督の指導哲学は、高校時代の特別な経験から生まれました。東福岡高校ラグビー部に所属していた平川監督は、部員100名以上という大所帯の中で一度も試合に出場することができませんでした。しかし、この挫折体験こそが現在の指導者としての礎となったのです。

レギュラーになれない現実を受け入れた平川監督は、「何か別の形でチームに貢献したい」という思いから、自ら志願して学生コーチのような役割を担うことにしました。監督と一緒に下位チームの練習メニューを考え、頑張っている後輩や同級生の様子を監督に報告する。この経験を通じて、プレイヤーとは異なる視点でチームを見つめる重要性を学んだのです。

現在、平川監督はこの経験を「ターニングポイント」と振り返ります。プレイヤーとしての挫折が、指導者としての独自の視点を育てたのです。これは、現役アスリートの皆さんにとっても重要な示唆を与えてくれます。競技での結果だけが全てではなく、そこで得られる経験や学びこそが、将来のキャリアにおいて真の価値を持つということです。

企業経営の手法を部活動に応用した革新的アプローチ

平川監督の指導法で最も注目すべきは、サラリーマンとして企業で学んだマネジメント手法を部活動に取り入れている点です。この融合により、選手たちは競技力向上と同時に、社会人として必要なスキルを自然に身につけることができます。

具体的には、企業で重要視される「最初にミーティングをしてベクトルを合わせること」や「マイルストーンを設定すること」といったビジネス手法を部活動に導入しています。これらの経験により、選手たちが将来企業に就職した際、既に慣れ親しんだ環境で力を発揮できるようになるのです。

特に印象的なのは、平川監督が「日本一になることは目的ではなく手段」と明言していることです。4年間のアルティメット経験よりも、卒業後40年、50年にわたる社会人生活の方がはるかに長いという現実を踏まえ、「立派な社会人ではなくても、普通の一人前の社会人になれる自信をつけてもらう」ことを最大のテーマに掲げています。

この考え方は、アスリートのセカンドキャリア支援において非常に重要な視点です。競技成績だけでなく、人間力や社会人基礎力を同時に育成することで、引退後のキャリア転換がスムーズに進むのです。

自主性を育む指導法:答えを教えない勇気

平川監督の指導法で特に革新的なのは、「答えを教えない」という姿勢です。長年の経験から解決策を知っていても、それをぐっとこらえて選手たちに考えさせ、試行錯誤を経験させる指導を徹底しています。

この手法の背景には、「社会に出た後も人に任せずに自分で考える人になってほしい」という強い願いがあります。うまくいかなくても再度考えるチャンスを与えることで、選手たちは自然と問題解決能力を身につけていきます。

実際の指導現場では、監督は「ファシリテーター」のような役割に徹し、選手たちの自主的な学びをサポートしています。最初は考えることが多くて大変だった選手たちも、今では習慣化され、苦痛に感じることなく自ら考えて行動できるようになったといいます。

また、上級生の役割を特に重視している点も注目に値します。4年生を「見本」として位置づけ、チームの雰囲気が良くない時でも下級生に直接指示するのではなく、4年生に「君が盛り上げろ」と伝える。この手法により、自然な形でリーダーシップが育成され、組織全体のモチベーション向上につながっています。

アルティメットが持つ独特の教育効果

アルティメットという競技の特徴も、人材育成において重要な役割を果たしています。多くの選手が大学から競技を始めるため、フラットな状態でスタートできることが大きな魅力の一つです。これまでのスポーツ経験に関係なく、新たなチャレンジができる環境が整っているのです。

特に注目すべきは「セルフジャッジ」システムです。審判がいないこの競技では、選手同士が話し合いながら判定を行います。一見面倒に思えるこのシステムが、実は社会人として必要な交渉力、調整力、時には譲歩する判断力を自然に育成してくれます。

| アルティメットの特徴 | 育成される能力 | 社会での応用場面 |

| セルフジャッジ | 交渉力・調整力 | 会議での合意形成 |

| 大学からスタート | 適応力・学習力 | 新しい職場環境への対応 |

| チームワーク重視 | 協調性・リーダーシップ | プロジェクト管理 |

平川監督は、入部当初は「少し尖っていた」選手が、4年生になる頃には「大人になった、丸くなった」と感じられる変化を数多く目撃してきました。これは競技を通じた人間的成長の証であり、アルティメットが持つ教育効果の表れといえるでしょう。

企業が求めるアスリート人材の特徴

現在、多くの企業がアスリート採用に注目している理由は、スポーツで培われる能力がビジネスシーンで高く評価されているからです。平川監督の指導を受けた選手たちが身につける能力は、まさに企業が求める人材像と一致しています。

コミュニケーション能力、問題解決力、リーダーシップ、チームワーク、そして何より「自分で考えて行動する力」。これらの能力は、スポーツを通じて自然に身につけることができ、どのような業界・職種でも活用できる汎用性の高いスキルです。

企業の人事担当者の方は、アスリートを採用する際に競技成績だけでなく、「どのような指導を受け、どのような経験を積んできたか」に注目することをお勧めします。平川監督のような人材育成を重視した指導を受けた選手は、入社後の適応力や成長力が期待できるでしょう。

理想のチーム作り:満足度を最重視する組織運営

平川監督がチームに対して抱く理想は、「満足度が一番高いチーム」です。単に結果を追求するだけでなく、チームに関わる全ての人々の様々な意味での満足度を高めることを重視しています。

この考え方は、現代の企業組織においても非常に重要な視点です。従業員満足度の高い企業ほど、生産性が向上し、離職率が低下することが多くの研究で証明されています。スポーツチームの運営手法から、企業経営のヒントを得ることも可能なのです。

日常生活における当たり前の挨拶、ゴミ拾い、身だしなみといった基本的な礼儀やマナーを重視する姿勢も、社会人として必要な素養を育成する上で欠かせない要素です。これらの習慣は、チーム全体で共有され、お互いに高め合う文化として根付いています。

アスリートキャリア支援の新たな可能性

スポーツコミュニティ株式会社が企画運営するYouTubeチャンネル「アスリートキャリア」では、今回紹介したような貴重な指導論や人材育成の事例を数多く発信しています。同社はアスリートのセカンドキャリア支援に力を入れており、新たなキャリアを模索するアスリートと、新たな人材を求める企業とのマッチングを目的とした活動を展開しています。

このような取り組みは、スポーツ選手のセカンドキャリア問題の解決や、スポーツ能力がビジネスでも通用することを社会に広く発信する重要な役割を果たしています。現役アスリートの方は、競技生活と並行してこれらの情報に触れることで、将来のキャリア設計に役立てることができるでしょう。

また、企業の採用担当者にとっても、アスリートが持つ潜在能力や、効果的な人材育成手法について学ぶ絶好の機会となります。今回の平川監督の対談のような具体的な事例を通じて、アスリート採用の新たな視点を得ることができるはずです。

今後の大学スポーツに期待される変化

松田さんが対談の中で述べているように、アルティメットのような「大学から始める人が多い」スポーツには、新鮮な魅力があります。長年コツコツとスポーツを続けてきた人だけでなく、大学の4年間で新たな発見ができる機会を提供しているのです。

今後、大学スポーツの中でもこのような競技の人気が高まり、競技人口が拡大することが期待されています。それと同時に、平川監督のような人材育成を重視した指導法が他の競技にも広がることで、より多くのアスリートが社会で活躍できる基盤が整うでしょう。

大学時代は、監督の指示に従うだけでなく、自分たちで考え、行動するようになることで「大人になった」と実感できる貴重な期間です。この成長過程を経験したアスリートは、社会に出てからも自立した判断力と行動力を発揮できるはずです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。