野球界の神様・王貞治氏が語る「全力で戦え」の真意。アスリートが学ぶべき指導哲学とは

野球界で「神様」と呼ばれる王貞治氏。その圧倒的な現役成績は広く知られているが、監督・会長として組織を率いた際の指導哲学や人材育成の考え方については、意外に知られていない部分が多い。現役アスリートや引退後のキャリアを考える選手にとって、王氏の経験から学べることは記録以上に価値のある内容と言えるでしょう。

特に注目すべきは、王氏が選手に伝え続けた「143試合ね、全力で戦え」という言葉の背景にある深い思いや、組織運営において実践した革新的な取り組みである。これらの実例は、現代のアスリートが競技生活だけでなく、将来的なリーダーシップを発揮する場面でも大いに参考になる内容となっています。

記録を超えた「全力」の哲学が生み出すチーム力

王貞治氏の指導者としての真価は、単に技術指導にとどまらない独自の哲学にあります。特に印象的なのは、選手に必ず伝えていたという「143試合ね、全力で戦え」という言葉です。この言葉の背景には、プロアスリートとしての責任感と社会への貢献意識が込められています。

王氏がこの言葉に込めた真意は、「シーズンに1試合しか観戦できないファンや家族のために、どんな状況でもプロとして全力を尽くす」ことの重要性を説くものでした。現役アスリートにとって、この視点は競技に対する姿勢を根本から見直すきっかけとなる考え方でしょう。

さらに王氏は、「この世界は要するに短い」「成功すれば長くできる、失敗すればすぐ首になる」「だから全力で頑張る以外の選択肢はないはずなのに、なぜやらないんだ」と選手に厳しく接していました。しかし、選手側からは「それができたら王さんみたいになれる」という壁があったことも明かされており、指導者としての難しさも浮き彫りになっています。

手本となる先輩の重要性

王氏の指導哲学で特に注目すべきは、「監督やコーチがキャンキャン話をしても選手は聞かない」という現実的な認識です。

特に主力選手に対しては、言葉による指導よりも「手本となる先輩の存在」が最も重要だと考えていました。

この考え方は、現代のスポーツ界でも十分に通用する内容です。ホークスでは、レギュラークラスが最後まで練習する文化が根付いており、これが若手選手への無言の指導となっていました。現役アスリートが将来的に指導的立場に立つ際、自身の行動が後輩に与える影響の大きさを理解する重要性を示しています。

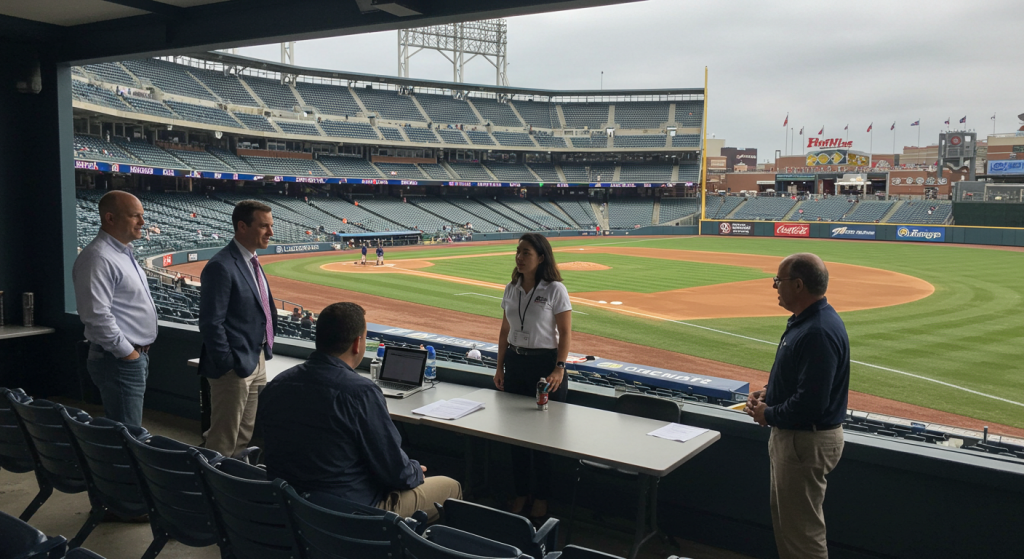

組織改革への挑戦と革新的思考

王氏が会長として取り組んだ組織改革は、当時としては画期的なものでした。特に注目すべきは、ユニフォーム組(現場)とセビロ組(フロント)の人事交流を積極的に行ったことです。スカウトと現場、コーチとスコアラーなどの交流は、当時タブー視されていた取り組みでした。

この改革の背景には、組織全体の連携強化と相互理解の促進という明確な目的があった。現代の企業スポーツや組織運営においても、部門間の壁を取り払う重要性が指摘されており、王氏の先見性が伺える内容となっています。

さらに革新的だったのは、コーチ全員に毎日日報を書かせ、王会長自身が読んで返事をしていたという取り組みです。現場からは強い反発があったものの、王会長の返信がくることで、次第に皆が真剣に取り組むようになったといいます。この事例は、リーダーシップにおけるコミュニケーションの重要性を示しています。

人材育成における「やる気」の引き出し方

王氏がダイエー監督就任後、最も注力したのは選手が「やる気を出すためにはどうすべきか」という課題でした。選手がやる気を出す以外に正解はないと考え、直接呼んで話したり、自分から選手の方に行ってみたりと、あらゆる方法を試していました。

| 取り組み内容 | 目的 | 効果 |

| 直接対話 | 個別の課題把握 | 選手との信頼関係構築 |

| 現場への積極参加 | 距離感の縮小 | チーム一体感の向上 |

| 人事交流の推進 | 組織の活性化 | 多角的な視点の獲得 |

この表が示すように、王氏の人材育成アプローチは多面的で実践的なものでした。現役アスリートが将来的にチームリーダーや指導者になる際、これらの手法は大いに参考になる内容です。

学習意欲と読書習慣の重要性

王氏の組織運営能力について、「いわゆるサラリーマンの世界を経験していないにも関わらず、組織がどう動くかという力学をものすごくよく理解していた」という評価があります。この能力の背景にあったのは、センスと猛烈な読書量だったという分析が示されています。

現役アスリートにとって、競技以外の学習習慣の重要性を示す事例と言えるでしょう。王氏のように、競技で培った集中力や向上心を読書や学習に向けることで、引退後のキャリアにおいても高いパフォーマンスを発揮できる可能性が広がります。

巨人監督時代の反省と学び

王氏は巨人監督時代について「うまくいかなかった」と率直に語っており、その原因を「一度ユニフォームを脱いで外から野球を見る機会を作るべきだった」と振り返っています。選手引退後にすぐにコーチ、監督となったことで、客観的な視点を持つ機会を逃したという反省です。

この経験は、現役アスリートがセカンドキャリアを考える際の重要な示唆を含んでいます。競技一筋で歩んできた経験は貴重な財産である一方、異なる環境や視点を経験することで、より幅広い能力を身につけられる可能性があるからです。

スポーツコミュニティ株式会社が企画運営するYouTubeチャンネル「アスキャリ」では、このような王氏の貴重な体験談や指導哲学について、さらに詳しい内容が語られています。

現代アスリートへの実践的アドバイス

王氏の経験から現役アスリートが学ぶべき具体的なポイントとして、以下のような要素が挙げられます。まず、競技に対する全力の姿勢は、単に結果を求めるだけでなく、観客や支援者への責任感から生まれるものだという認識を持つことです。

次に、将来的にリーダーシップを発揮する場面では、言葉による指導よりも自身の行動で示すことの重要性を理解することです。そして、組織運営や人材育成においては、相手のやる気を引き出すための多様なアプローチを試す柔軟性が求められます。

最後に、競技以外の学習習慣、特に読書を通じた知識の蓄積が、引退後のキャリアにおいて大きな武器となることを認識することです。王氏のように、現役時代から幅広い学習を続けることで、セカンドキャリアでも成功を収められる可能性が高まります。

YouTubeチャンネル「アスキャリ」では、王氏のこれらの貴重な体験談に加え、現役時代のエピソードや個人的な習慣についても詳しく語られています。現役アスリートや引退後のキャリアを考えている選手、そしてアスリート採用を検討している企業にとって、王氏の言葉から得られる学びは計り知れない価値を持っている内容となっています。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。