プロ野球契約更改の裏側から学ぶ:アスリートの市場価値評価と交渉術

アスリートの市場価値はどのように決まるのか。

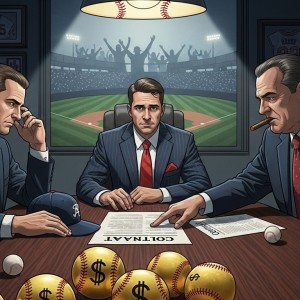

この疑問に対する答えは、プロ野球界の契約更改システムに隠されています。全てのプレイをポイント化し、選手をランク付けする科学的な評価システムは、現代のビジネス界における人事評価制度と驚くほど類似しています。

元プロ野球選手とスポーツビジネスの専門家による対談を通じて、アスリートの能力評価システムの実態と、それが選手のキャリア形成に与える影響について詳しく解説します。読者の皆さんには、スポーツで培った能力をビジネスの世界でどう活用し、自分の市場価値を適切に評価・交渉する方法を学んでいただけるでしょう。

特に注目すべきは、代理人制度の変遷や年俸査定の具体的な仕組みです。これらの知識は、アスリートが引退後のキャリアで直面する給与交渉や転職活動において、大きな武器となるはずです。

「全てのプレイをポイント化」する科学的評価システム

プロ野球の年俸査定における最も興味深い特徴は、「全てのプレイをポイント化」するシステムです。

ヒット、ホームラン、打点、得点、四球の数、盗塁のネット数(成功から失敗を引いた数)、併殺打など、あらゆる行動が数値として記録され、評価の対象となります。

特に守備成績のポイント化は非常に複雑で、「貢献査定」という別のポイントシステムが存在します。査定担当者が毎試合、状況に応じて好守備には加点、まずい守備には減点する形で評価が行われており、これは現代のビジネスにおける360度評価システムと似た仕組みといえるでしょう。

この科学的なアプローチは、孫正義氏のIT的思考の影響もあり、多変量解析を用いて係数を算出するまでに発展しています。アスリートの皆さんも、自分の競技成績を客観的に数値化し、市場価値を把握することの重要性を理解してください。

選手ランク制度が示すキャリアパスの明確化

選手は活躍に応じてSS、S、A、B、C、Dといったランクに分けられ、それぞれ異なる係数が適用されます。SSランクは球団の顔として考えられている中心選手、Sランクは3年連続で規定打席に到達したレギュラー選手という明確な基準が設けられています。

以下の表は、プロ野球のランク制度とビジネス界の職階制度の比較を示したものです。

| プロ野球のランク | 対応するビジネス職階 | 特徴・責任 |

| SSランク | 執行役員・取締役 | 組織の顔、戦略的責任 |

| Sランク | 部長・マネージャー | 継続的成果、チーム牽引 |

| A〜Dランク | 主任・一般職 | 専門性向上、成長段階 |

この明確なランク制度は、若い選手がモチベーションを持てるように設計されており、「3年レギュラーを続けるとSランク」という具体的な目標設定が行われています。

代理人制度の変遷から学ぶ交渉戦略の進化

かつては球団側が代理人交渉を禁止していましたが、1990年代後半に独占禁止法違反の指摘もあり、弁護士に限り「弁護士1人につき選手1人」の代理交渉が認められるようになりました。現在では、選手会に登録した代理人であれば、弁護士でなくても複数の選手を代理できるシステムに発展しています。

この変化は、アメリカのプロスポーツや日本のサッカー界の影響を受けており、高校生プロにも代理人が付くのが常識となっています。選手にとっては交渉を任せられることで楽になる面がある一方、選手自身が直接交渉したいと考える選手もいるという多様性も生まれています。

アスリートの皆さんも、将来のキャリア交渉において、専門家のサポートを受けることの価値を検討してみてください。自分一人で交渉するよりも、適切な代理人やキャリアアドバイザーの力を借りることで、より良い条件を獲得できる可能性があります。

投手と野手の評価差から見る専門性の価値

投手と野手では査定基準が大きく異なり、投手のキャリアは基本的に短いため、上がるスピードは速いが落ち着くスピードも速いという特徴があります。特に中継ぎ・抑え投手は疲弊が激しいため、係数を高く設定され、活躍すれば2年で1億円を超える可能性もありました。

この仕組みは、ビジネスの世界でも見られる現象です。高度な専門性を持つ職種(IT、金融、コンサルティングなど)では、短期間で高い成果を上げれば急激な年収アップが期待できる一方、継続的な成果が求められるという特徴があります。

年俸が持つ「評価」としての意味

プロスポーツにおいて、年俸は単なるお金ではなく「評価」であり「選手の能力を証明するもの」です。最高年俸の選手は最高の選手であるというステータスがあり、選手はそのこだわりを強く持っています。「バッティングで取ったイコールそこがもうお金にイコールなってくる」という表現からも、プロは「稼いだもん勝ち」という価値観が伺えます。

最終的には、選手が金額に「納得感」を持つことが重要であり、他の同年代や同程度の活躍をした選手と比較して納得するかどうかが問われます。この考え方は、アスリートがビジネスの世界で給与交渉を行う際にも応用できる重要な視点です。

2軍選手の現実から学ぶキャリア戦略

2軍選手の契約更改は「流れ作業」のように進み、査定はほとんどなく、1人あたり15分から長くても30分程度で契約が済まされます。メディア対応もなく、フロントの人と向き合う唯一の場として機能しています。

年俸20万円アップの提示に対して「保留」を試みても結局金額は変わらず、新聞に出て恥ずかしい思いをしたという体験談は、交渉における準備と戦略の重要性を物語っています。適切な根拠や交渉材料を持たない状態での保留は、かえって立場を悪くする可能性があることを示しています。

「新賞必罰」システムが示す現代的人事評価

従来のプロ野球界では「年功序列」のような側面があり、ベテラン選手の年俸は下がりにくい傾向がありました。しかし、ソフトバンクは「新賞必罰」(ゴルフのように結果に応じて報酬が変わる)の考え方に近い形に変更を試みました。

この変更はベテラン選手から大きな反発を招きましたが、現代のビジネス界では一般的になりつつある成果主義的な評価システムの先駆けといえるでしょう。チームへの貢献や「チームの顔」としての魅力を理由に、成績が悪くても年俸が下がりにくい従来のシステムから、より客観的で公平な評価システムへの転換は、時代の要請でもありました。

契約交渉スキルの現代的意義

プロ野球選手の契約交渉は、会社における従業員と経営層の給与交渉と同様の「ビジネス交渉」です。選手はシーズン中は毎日の査定ポイントを気にするよりも、年1回の契約更改の1週間前くらいに自分の数字を振り返る程度という現実は、多くのビジネスパーソンの行動パターンと似ています。

特に1年目の選手は額面(金額)だけを見ており、詳細な査定項目には目がいかないという傾向は、キャリア初期のビジネスパーソンにも共通する課題です。初めての契約更改で「額」しか見ておらず、提示された金額に「はい」とサインしてしまう経験は、適切な交渉準備の重要性を教えてくれます。

スポーツコミュニティ株式会社が企画運営するYouTube番組「アスリートキャリア」では、このようなプロスポーツの契約システムやアスリートのキャリア戦略について、さらに詳しい情報を提供しています。新たなキャリアを模索するアスリートと企業とのマッチングを目的とした同番組では、スポーツ能力がビジネスでも通用することを社会に発信し続けています。

今回ご紹介したプロ野球の契約更改システムや年俸査定の詳細、そして代理人制度の変遷について、より深く知りたい方は、ぜひYouTube「アスリートキャリア」をご覧ください。アスリートの市場価値評価と交渉術の実践的なヒントが満載です。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。