全中廃止がもたらすアスリートキャリアの新たな可能性

2027年以降、中学校の全国大会(通称「全中」)が水泳、ハンドボール、体操、新体操、ソフトボール男子、相撲、スキー、スケート、アイスホッケーの9競技で廃止される決定は、日本のスポーツ界にとって歴史的な転換点となりそうです。この変化は一見すると後退に見えるかもしれませんが、実はアスリートキャリアの新たな可能性を切り開く重要な機会となる可能性があります。

長年続いてきた「学校対抗」という枠組みから脱却し、より多様で柔軟なスポーツ環境の実現へと向かう第一歩になるでしょう。

全中廃止の背景にある課題から、それがもたらす可能性、そして今後のアスリートキャリア形成への影響まで、詳しく解説していきます。現役アスリートの方、引退後のキャリアを考えている方、そしてアスリート採用を検討している企業の皆さんにとって、今後のスポーツ界の変化を理解する上で重要な内容となっています。

全中廃止の背景:少子化がもたらした必然の選択

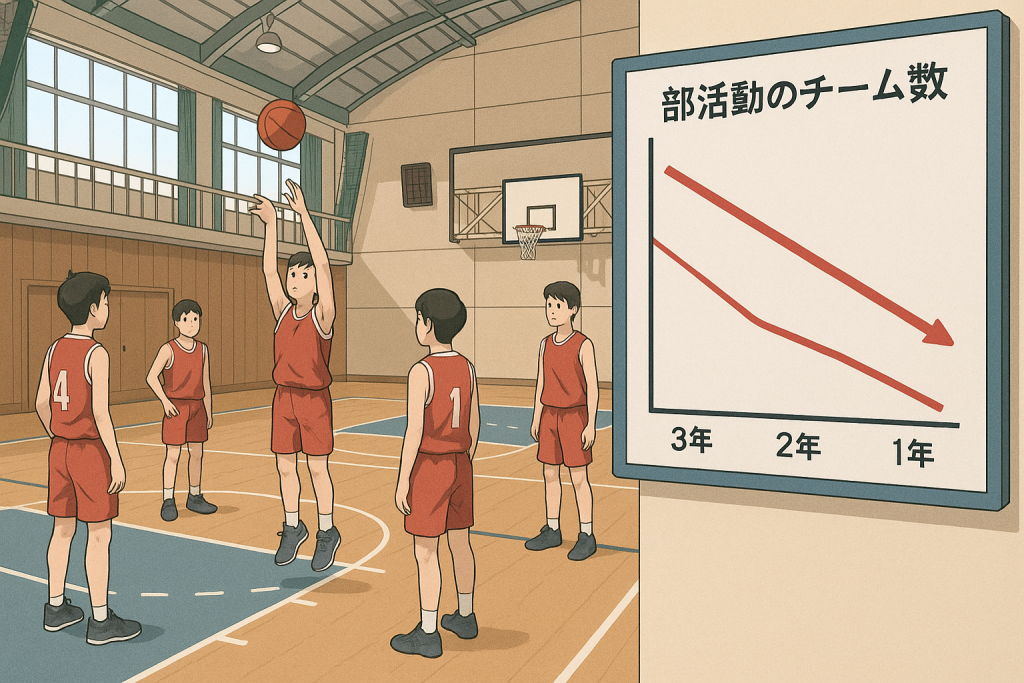

全中廃止の背景には、避けて通れない現実があります。少子化、教員の働き方改革、猛暑対策が大きな要因として、全国大会の維持が困難になったのです。これまで当たり前のように行われてきた全国大会そのものが「やる必要がないのではないか」という判断に至ったのは、数字で見ても明らかな変化があったからです。

日本のスポーツは長い間、文部科学省が定めた「学校対抗」という構図を中心に発展してきました。この仕組みは良くも悪くも日本の「伝統芸」として定着し、学校対抗以外の全国チャンピオンシップが存在しないという独特な環境を作り出しています。

現状では、中学校などの民間スポーツクラブで練習していても、部活動対抗の大会にしか出場できません。これにより、チーム練習をしても意味がないという状況が生まれ、特にバスケットボールのような団体競技の専門の民間会社は成り立ちにくいのが実情です。

個人競技と団体競技の明確な違い

過去のオリンピックメダルを分析すると、日本のメダル獲得は個人競技の割合が高い傾向にあります。体操、柔道、水泳、卓球といった個人競技では、中学校や高校で民間のスポーツクラブで練習していても、インターハイなどの全国大会では学校のユニフォームを着て出場できるため、練習場所はあまり関係ありません。

しかし、団体競技では状況が大きく異なります。賞金の壁やプロとの関係が障壁となり、民間での活動と学校での活動が混ざりにくい現状があります。この構造的な問題が、日本の団体競技の発展を阻害している要因の一つとなっているのです。

全中廃止がもたらす新たな可能性

この変化を「チャンス」と捉える視点が重要です。全中廃止は「部活対抗」という枠組みからの脱却を促し、日本のスポーツ業界が大きく変わるきっかけになる可能性を秘めています。

最も期待される変化の一つが、混合参加の促進です。学校の部活動と地域のクラブチームがミックスして戦える大会や全国大会が増えることで、より多くの選手に機会が提供されるようになります。実際に、ハンドボールの夏の大会ではすでに学校の部活と地域のクラブチームが同じチャンピオンシップに出場している例があります。

高校レベルのサッカーでは「プリンスリーグ」という先進的な取り組みが行われており、Jリーグのユースチームと部活動が混ざり合ってカップ戦を行っています。これは日本でも非常に先進的な取り組みとして評価されており、他競技への展開が期待されています。

指導者の負担軽減と地域移行の推進

部活動の地域移行という観点からも、この変化は意義深いものがあります。学校の先生の負担軽減に寄与することは間違いありません。特に中学校の全国大会では引率責任が生じるため、そのあり方が問われてきました。

地方の中学校ではすでに部活動が成り立たない状況が生まれており、地域で1チームといった形に自然と移行していく可能性があります。これは少子化への対応としても現実的な選択肢となるでしょう。

民間主導の大会運営への期待

文部科学省が中心となって行っていたチャンピオンシップを、民間が手を挙げて大会を運営する形にすることや、ネーミングライツのような形で民間が関与することが提案されています。スポンサーをつけた大会の開催も現実的な選択肢として浮上しています。

この流れは、スポーツ界の経済的な自立性を高める上でも重要な意味を持ちます。民間の力を活用することで、より魅力的で持続可能な大会運営が可能になるかもしれません。

アスリートキャリアにとって今この変化が意味すること

これらの変化は、アスリートキャリアの形成にとって大きな影響を与えることが予想されます。従来の「学校→実業団→引退」という画一的なキャリアパスから、より多様で柔軟な選択肢が生まれる可能性があります。

民間クラブでの活動機会が増えることで、選手は早い段階から社会との接点を持つことができるようになります。これは、競技引退後のセカンドキャリアを考える上でも重要な要素となるでしょう。

また、スポンサーが関与する大会が増えることで、選手と企業の接点も増加することが期待されます。これは、アスリート採用を検討している企業にとっても、新たな人材発掘の機会となり得ます。

今後の課題と検討事項

一方で、解決すべき課題も存在します。民間主導やスポンサーがつく大会が増えると、人気競技に集中し、人気のないマイナースポーツがどうなるかという問題があります。マイナースポーツを維持するためには、「バンドリング」(一つの競技のスポンサーが他の複数の競技も支援する形)のような仕組みが必要になる可能性があります。

また、高校野球の「甲子園」のような巨大な市場規模を持つ大会でも、学校対抗の枠組みを撤廃することについては「既得権益」の問題があり、容易ではないとされています。しかし、チーム数の減少(合同チームの増加)も背景にあり、議論の時期に来ているのも事実です。

野球は日本で最も影響力が大きいスポーツであり、その変化は全体に波及する可能性を持っています。日本の部活動では他の国に比べて競技の種類が非常に多いという側面もあり、多様性がある一方で、課題にもなり得ると考えられています。

変化の波に乗るための準備

これらの変化に対応するためには、関係者全体での理解と準備が必要です。現役アスリートの方は、従来の枠組みにとらわれず、幅広い視野でキャリアを考えることが重要になります。企業の皆さんも、アスリート採用における新たな機会を見逃さないよう、情報収集と準備を進めることが求められます。

スポーツコミュニティ株式会社では、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れており、その一環としてYouTube番組「アスリートキャリア」の企画・運営を行っています。この番組では、新たなキャリアを模索するアスリートと、新たな人材を求める企業とのマッチングを目的として、スポーツ選手のセカンドキャリア問題や、スポーツ能力がビジネスでも通用することを社会に発信しています。

未来への展望と行動指針

全中廃止という変化は、確実に日本のスポーツ界に新しい風を吹き込むことになるでしょう。この変化を前向きに捉え、より良いスポーツ環境とアスリートキャリアの実現に向けて、今から準備を始めることが重要です。

具体的な動きや最新の情報について、より詳しく知りたい方は、YouTubeチャンネル「アスリートキャリア」をぜひご覧ください。この変化がもたらす具体的な影響や、実際のアスリートの声、企業の取り組み事例など、ここでは紹介しきれなかった貴重な情報が数多く紹介されています。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。